日本に猫年がない理由とは?旧正月と正月の違いを解説!

現在、多くの国や地域で旧正月(春節)を迎えています!

皆さんは「旧正月」や「春節」と聞くと、どんなイメージを思い浮かべますか?

日本のお正月とは、新年を迎える行事として1月1日を中心にした期間を指しますが、中国や台湾、ベトナムなどでは「旧正月(春節)」と呼ばれる旧暦のお正月が大々的に祝われます。

では、旧正月と日本の正月の違いは? そして、日本と他の国で干支の動物が違うって本当!?

今回はそんな「旧正月」と「干支」の面白い違いを紹介します!

旧正月と春節の違いとは?

旧正月

旧正月と春節は基本的には同じものを指しますが、使われ方に違いがあります。

旧正月とは、旧暦(太陰太陽暦)に基づいた新年のことを指し、かつては日本を含む多くの国でこの暦を使っていました。しかし、明治時代に日本が新暦を採用したため、現在では一般的に1月1日を「正月」と呼びます。

一方で、中国や台湾、ベトナム、韓国などでは、現在も旧暦に基づく新年を祝う習慣が残っており、この旧暦の正月を総称して「旧正月」と呼びます。

春節

春節という言葉は、特に中国文化圏で使われる名称です。中国本土をはじめ、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシアなど、中華系の人々が多く暮らす地域では「春節」という表現が一般的です。爆竹や獅子舞、赤い装飾が特徴的で、新年を迎えるための大掃除や、家族で集まり餃子を食べるなどの習慣もあります。

この期間は、中国最大の祝祭日であり、大規模な帰省ラッシュや伝統行事が行われます。また、春節の時期には多くの中国人観光客が日本を訪れるため、観光業界やメディアでも話題になることが多いです。

日本の正月と旧正月

日本の正月と中国をはじめとする旧正月の祝い方には、大きな違いがあります。

どちらも新年を迎える大切な行事ですが、その背景や習慣には国ごとの特色が反映されています。

旧正月を祝う国

旧正月は、中国をはじめとするアジアの多くの国や地域で広く祝われています。代表的な国には、中国(香港・マカオ含む)、台湾、韓国、ベトナム、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、モンゴルなどがあります。

日本では明治時代に新暦へ移行し、全国的には1月1日を正月とする文化が定着しましたが、沖縄や奄美地方、長崎県の一部(五島列島や対馬など)では、現在でも旧正月を祝う風習が残っています。 これらの地域では、旧暦の1月1日に親族が集まり、伝統的な料理を楽しんだり、地域ごとの行事を行う習慣が続いています。

正月と旧正月の違い

| 日本の正月 | 旧正月(中国・台湾・ベトナムなど) | |

|---|---|---|

| 日付 | 新暦(1月1日) | 旧暦(毎年変動:1月21日~2月20日の間の新月の日に設定される) |

| 期間 | 1月1日〜1月3日(三が日) | 約1週間(国による) |

| 家族の集まり | 年末年始に実家へ帰省 | 旧正月前に帰省。親戚一同が集まる ※春運と呼ばれる大規模な帰省ラッシュ |

| 祝い方 | 初詣・おせち料理・年賀状・お年玉 | 爆竹・紅包(お年玉)・春聯(飾り) |

| 食文化 | おせち・雑煮・年越しそば | 餃子・魚料理・年糕(もち)・バインチュン・バインテト |

| 装飾 | 門松・鏡餅・しめ縄 | 赤い装飾・春聯・獅子舞 |

こうして比較すると、日本の正月は比較的静かに新年を迎える一方で、旧正月は家族や地域全体で賑やかに祝うという文化の違いが見て取れます。

1. 日付

- 日本:正月は新暦(グレゴリオ暦)の1月1日。

- 旧正月:旧暦の1月1日で、毎年日付が変わる。(2025年の旧正月(春節)は、1月29日にあたる。)

2. 祝う期間

- 日本:1月1日を中心に3が日(1月1日〜3日)を祝う。

- 旧正月:最低でも1週間の大型連休になり、多くの企業が休業する。

3. 家族の集まり方

- 日本:年末年始に実家へ帰省し、親族と過ごすのが一般的。

- 中国・ベトナムなど:中国をはじめとする多くの国や地域で大規模な帰省ラッシュが発生する。

特に中国では「春運(しゅんうん、Chūnyùn)」と呼ばれ、世界最大規模の人口移動が起こる。数億人が移動するため、鉄道、バス、航空機などの交通機関が非常に混雑する。

4. 祝い方

- 日本:「初詣」や「おせち料理」、「お年玉」や「年賀状」を贈る習慣がある。

- 旧正月:「爆竹」「紅包(お年玉)」「春聯(縁起の良い言葉の飾り)」が定番。日本では、お年玉は主に子どもに配ることが多いが、中国の「紅包(ホンバオ)」やベトナムの「Lì xì(リーシー)」は、子どもだけでなく未婚の若者にも渡される。また、中国では場合によっては年長者にも渡すこともある。

5. 食文化

- 日本:「おせち料理」「雑煮」「年越しそば」などが一般的。

- 旧正月:中国では「餃子」「魚料理」「長寿麺」「年糕(もち)」など、縁起の良い食べ物が食べられる。ベトナムでは「バインチュン(Bánh chưng)」「バインテト(Bánh tét)」「豚の角煮(Thịt kho tàu)」「五果(Mâm ngũ quả)」などがテト(Tết)の伝統的な料理として楽しまれる。

6. 装飾

- 日本:「門松」「鏡餅」「しめ縄」などを飾る。

- 旧正月:「赤色の装飾」「春聯(縁起の良い言葉を書いた紙)」「獅子舞」がよく見られる。

干支は国によって違う?

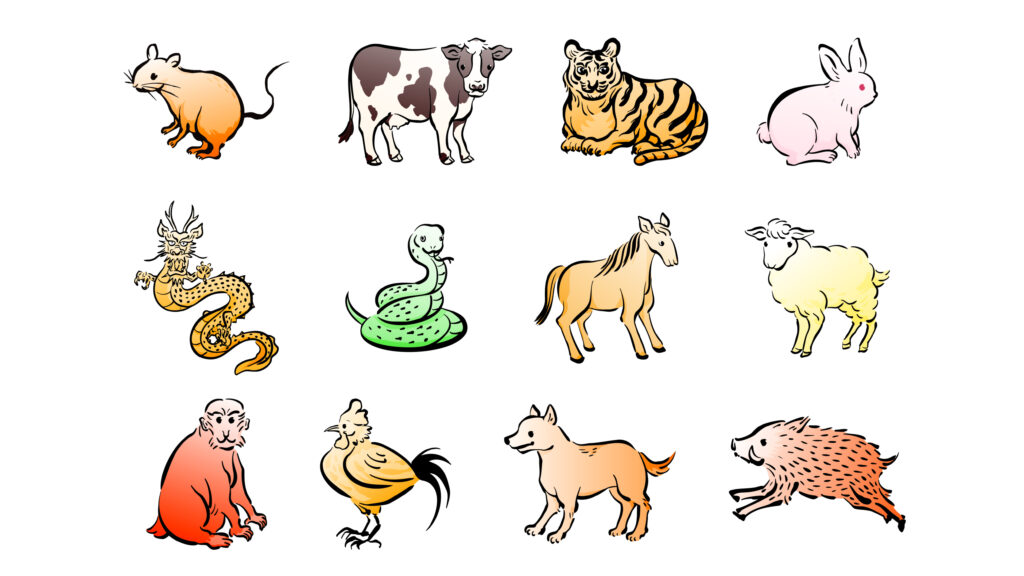

干支(十二支)は、古代中国が発祥とされています。中国や日本だけでなく、韓国、ベトナム、モンゴル、東南アジアの一部地域でも使われており、これらの国々でも、毎年干支が変わる仕組みになっています。

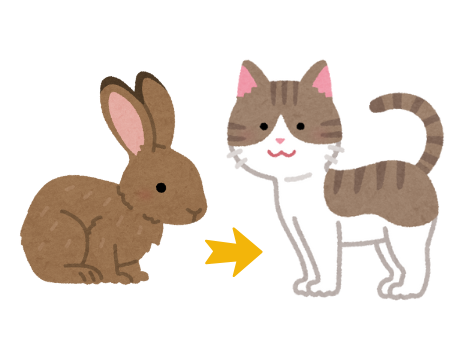

また、十二支の動物は基本的に共通ですが、一部の国では異なる動物が割り当てられています。

| 干支 | 日本 | 中国・韓国・モンゴル | ベトナム | タイ・ラオス・カンボジア・ミャンマー |

|---|---|---|---|---|

| 子🐭 | ネズミ | ネズミ | ネズミ | ネズミ |

| 丑🐄 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 |

| 寅🐯 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |

| 卯🐰 | うさぎ🐰 | うさぎ🐰 | 猫 🐱 | うさぎ🐰 |

| 辰🐉 | 竜 | 竜 | 竜 | ナーガ(蛇竜) |

| 巳🐍 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 |

| 午🐎 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 |

| 未🐏 | 羊🐏 | 羊🐏 | 山羊 🐐 | 山羊🐐 |

| 申🐒 | 猿 | 猿 | 猿 | 猿 |

| 酉🐔 | 鶏 | 鶏 | 鶏 | 鶏 |

| 戌🐶 | 犬 | 犬 | 犬 | 犬 |

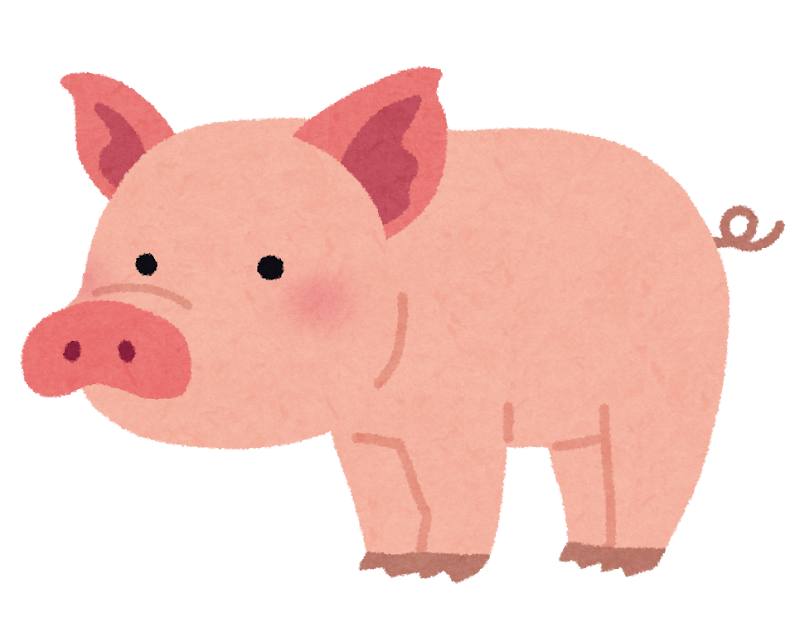

| 亥🐷 | イノシシ🐗 | 豚🐷 | 豚 🐷 | 豚🐷 |

- 中国・韓国・モンゴルの干支は基本的に同じですが、日本以外の国ではすべて「亥」=「イノシシ」ではなく「豚」となっています。

- ベトナムでは「卯(うさぎ)」が「猫」に置き換えられているのが特徴です。

- 「未(ひつじ)」は、多くの国で「羊(ひつじ)」として認識されていますが、ベトナムや一部の東南アジア諸国では「ヤギ(山羊)」として扱われています。 これは、地域の文化や言語の違いが影響しています。

- タイ・ラオス・カンボジア・ミャンマーでは「辰(竜)」が「ナーガ(蛇竜)」になっています。ナーガとは、インドや東南アジアの神話に登場する神聖な蛇のことで、水や豊穣を司る存在とされています。これらの地域では、竜よりもナーガの信仰が深く、十二支にも反映されています。

日本と他国で異なる「亥」の動物

中国

中国では「亥」は家畜の豚を意味し、十二支の「猪(Zhū)」も豚を指します。一方、日本では「亥」はイノシシとされ、動物の解釈が異なります。中国にもイノシシ(野猪)はいますが、十二支の「亥」とは別の動物とされています。また、中国では豚は繁栄や豊かさの象徴とされ、食文化とも深く結びついています。

そのため、中国文化の影響を受けた他の国々でも、十二支の「亥」は「豚」として認識されています。

日本

日本で「亥」がイノシシとなった背景には、日本の環境や文化が影響しています。日本にはイノシシが多く生息し、古くから狩猟の対象でした。また、「猪突猛進」という言葉にもあるように、イノシシは勇猛さの象徴とされ、戦国時代には武士の精神と結びつきました。さらに、仏教の「摩利支天(まりしてん)」がイノシシを神獣とするなど、信仰の対象にもなりました。

諸説ありますが、このような文化的背景から、中国の「亥(豚)」が日本では「イノシシ」として定着したとも言われています。

なぜ日本には猫年がない?

猫年がない理由

干支に猫が含まれていない理由には諸説ありますが、最も有名なのが「ネズミと猫の競争に関する民間伝承(ネコがネズミに騙された話)」ではないでしょうか。他にも猫が干支に入らなかった理由については、以下のような諸説があります。

- 猫が中国に遅れて伝わった説:十二支が確立された時代、中国ではまだ猫が広く飼われていなかった。

- 夜行性の動物は避けられた説:干支の動物は農耕生活に関係が深く、昼間に活動する動物が選ばれた。

- 中国の十二支に元々猫がいなかった説:農耕文化において重要視されていなかったため、十二支に入らなかった。

一方、ベトナムでは言語や文化の違いから、卯(うさぎ)年が「猫年」に置き換えられました。ベトナム語で「卯(うさぎ)」を意味する言葉は「Mão(マオ)」ですが、これは発音が猫を意味する「Mèo(メオ)」に似ているため、猫が採用されたと言われています。

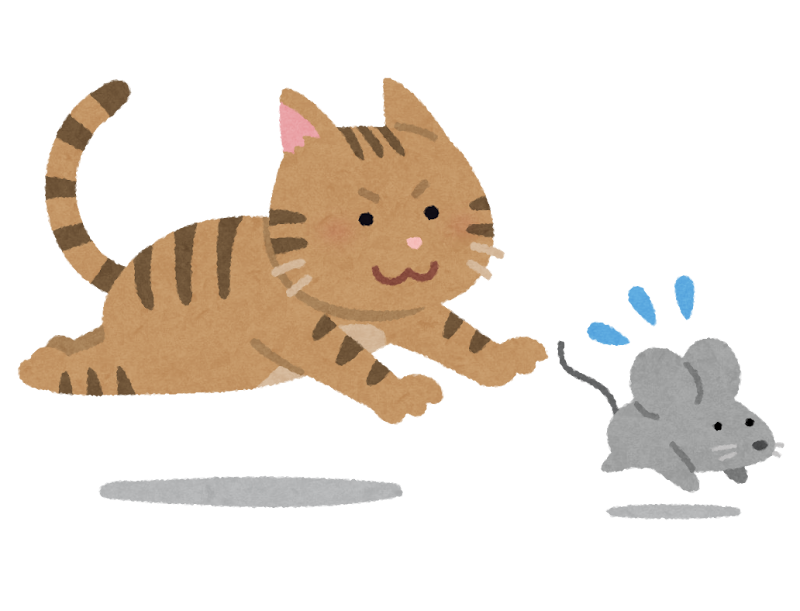

また、ベトナムでは猫が害獣であるネズミを捕まえる存在として農耕において重要視されていたことも、猫年が存在する理由の一つと考えられます。

ネコがネズミに騙された話

昔、神様が動物たちに「競争をして12位までに入った者を干支にする」と告げました。動物たちは干支に選ばれるため、一生懸命準備をしました。

牛は自分が足が遅いことを知っていたため、誰よりも早く出発しました。しかし、ネズミは知恵を使い、こっそり牛の背中に乗っていました。牛は着実に進み、ついにゴール目前となった瞬間、ネズミは牛の背中から飛び降り、一番にゴールして干支のトップの座を手に入れました。

一方、猫はもともと競争に参加するつもりでしたが、出発の日をネズミに尋ねた際、ネズミに「競争は明日だよ」と嘘をつかれてしまいました。信じていた猫は、翌日に行ってみるとすでに競争は終わっており、干支に入ることができなかったのです。それ以来、猫はネズミを恨み、追いかけるようになったと言われています。

この「ネズミに騙された話」は中国発祥の昔話で、日本にも伝わって広まりました。中国の十二支にも猫は含まれておらず、これは中国の伝説に基づいていると言われています。こうして、日本や中国の干支には猫が入らなかったのです。

ベトナムの旧正月

当社のリンさんに、ベトナムの旧正月の思い出を聞いてみました。

ベトナムの旧正月はTết(テト )と言います。テトでは、小さい子供や大人も赤いアオザイを着るのが一般的です。

旧正月に着るアオザイは、通常、Áo dài Tết(アオザイ・テト)と呼ばれます。

赤い袋に入ったお年玉(Lì xì(リーシー))を交換する文化もありますよ!

Lì xì(リーシー)

Áo dài Tết(アオザイ・テト)

Áo dài Tết(アオザイ・テト)

アオザイって素敵ですよね。

日本みたいなお年玉文化があるのは知らなかった!

一般的に、日本ではお年玉は子供に渡すものですよね。

ベトナムでは、わりと年齢に関係なく、健康や幸せを願う意味で渡します。

未婚の方に渡すときは、結婚できますように~と祈ったりしますね!笑

そうなんだー!大人になってももらえるなんて羨ましい♪

私はお正月に食べるお雑煮が好きなんだけど、旧正月ではどんなものを食べるのかな?

旧正月では、BANH CHUNG や BANH TET などの伝統的な料理を食べます。

バナナの葉などで包まれている四角や丸い形をしたもち米を使った料理で、日本でいう「ちまき」や「おこわ」のようなものかな?とっても美味しいですよ。

機会があったら、旧正月の文化をぜひ味わってみてください♪

BANH CHUNG

BANH TET

まとめ

旧正月と日本の正月には、それぞれの文化や歴史が反映されており、祝い方や風習には大きな違いがあります。しかし、どちらも家族の絆を大切にし、親しい人と新年を祝うという共通の思いが込められていますね。

また、干支に関しては国や地域によって違いがあり、特にベトナムの「猫年」はネコ好きの人にとっては魅力的に感じられたかもしれません。干支は単なる暦の要素ではなく、それぞれの国の歴史や価値観が反映された文化の一部であり、その違いを知ることで、さらに興味が深まります。

ちなみに今年(2025年)は巳年であり、すべての国で「蛇年🐍」となります!

蛇年は「知恵」「変革」「財運」の年とされ、慎重に計画を立てながら新しいことに挑戦することで、大きな成長や成功をつかめる年になると言われています。学びを深め、自分を磨くことを意識しながら、充実した一年を過ごしたいですね✨